防空警报撕裂城市上空时,我正在给儿子修理玩具卡车。收音机里的总统还在说着“局势可控”,但手机屏幕上倒数的60秒红光,像心跳般撞着我的眼球。

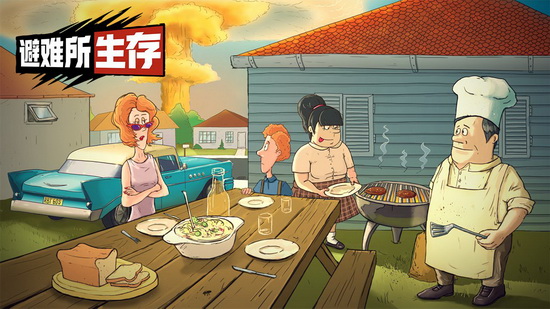

我叫泰德。这是我在《避难所:生存破解版》的故事——如果你也想在核爆后活下来的话。

第1秒:我冲向车库。水?罐头?医疗包?军用手电在柜顶闪烁。每样东西都在尖叫“选我!”,但背包只有这么大。妻子安娜的脸在我脑中闪过,她今天在城西医院值班。我抓了两包抗生素,扔掉了三瓶水——这是个直到现在还会刺醒我的决定。

第37秒:儿子吉米抱着他的仓鼠笼站在门口,眼睛睁得滚圆。“爸爸,贝琪也能进避难所吗?”老鼠粮占2磅重量,够一个人活一天半。我蹲下来,接过笼子,轻轻放在门外的台阶上。“它会找到新家的。”我说谎时,不敢看他的眼睛。

避难所的门在背后合拢,世界寂静了。

这不是结局,是开始。辐射尘像灰色的雪落在窥视孔上时,真正的数学开始了:四个人,每天消耗4份食物3份水,但我们的储备只够这个数字的十分之一。第六天,女儿艾米开始发烧。医疗箱里最后的退烧药,能换隔壁避难所家族两天的罐头。安娜把药片捏在掌心,眼神像在问我:“丈夫和母亲,你此刻是哪个角色?”

我选择了罐头。艾米靠着湿毛巾物理降温熬了过来,但安娜三天没和我说话。

生存是门精准的科学。我发现了那个规律——人体是台精密的机器,只要你敢测试它的极限。5天喝一次水,6天吃一次饭,能将生存时长拉伸37%。但代价是“疲倦”像湿冷的雾气渗进骨头。第十三天,我在值班时出现幻听,差点把变异的蟑螂群放进通风管道。那些东西有猫那么大,甲壳敲击金属的声音像地狱的钟摆。我挥动消防斧时,才意识到自己把吉米的玩具卡车也带了下来——它卡在门缝,救了我们所有人。

每个选择都是一条岔路。有一次,我们救了个受伤的旅人。他答应给我们地图,却在深夜试图撬开我们的食物柜。还有一次,收音机里传来救援信号,但方向要穿过高辐射区。去,可能全军覆没;不去,可能错过最后的机会。

我去了。带着最后半瓶水和全家的诅咒。

真相在废墟上展开时,往往比辐射更伤人。所谓救援队,不过是另一群绝望的幸存者。但我们交换了情报——东边山谷有未污染的泉水;旧地铁隧道里藏着战前储备粮;还有一种说法,北方有艘船,每周四靠近海岸。

我们重新上路了。脚踩在碎玻璃和希望上,深一脚浅一脚。吉米不再问起仓鼠,艾米学会了用辐射检测仪,安娜偶尔会在守夜时靠着我肩膀假寐。食物配给依然严格,疲倦依旧如影随形,但当我们看见第一株从焦土里钻出的绿色嫩芽时,所有人都停了下来。

也许我们永远到不了传说中的“诺亚方舟”,但至少,在今天的夕阳下,我们还活着,还在一起数着日子:离下次喝水还有3天,离下次吃饭还有4天。离下一个选择,还有下一秒。

因为在这片废土上,生存本身,就是最极致的潇洒。